ESRN Workshop 2019: How to communicate my environmental research, 18 Sept 2019

Umweltforschung als "Inspiration für den Rest der Welt"

Wie kommuniziere ich als Wissenschafter oder Wissenschafterin meine Umweltforschung an die Öffentlichkeit? Wie kann ich an JournalistInnen herantreten? Was gilt es in Interviews zu beachten? Darüber diskutierten drei Medien-Profis aus TV/Film, Radio und Print mit 30 Postdocs und PhDs der Umweltwissenschaften der Universität Wien.

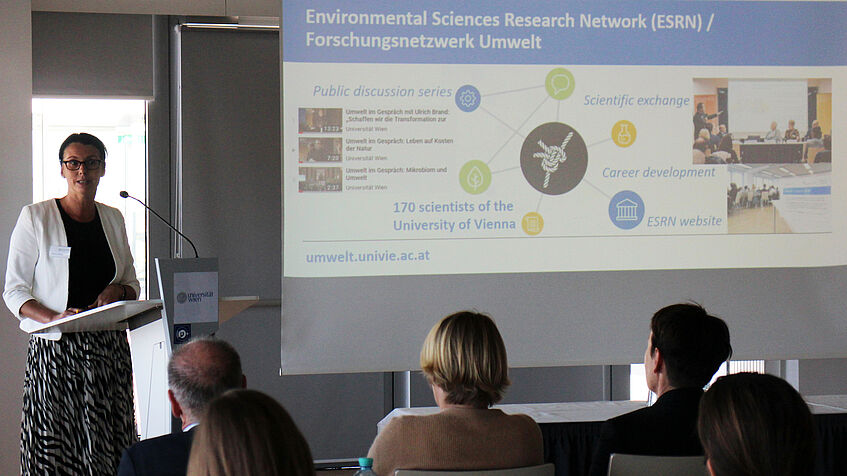

Veranstaltet wurde der Workshop „How to communicate my environmental research“ vom Forschungsnetzwerk Umwelt (ESRN) in Kooperation mit dem DoktorandInnenzentrum. © Walter Skokanitsch

„Umweltthemen sind wieder prominent – das zeigt sich auch derzeit in den Wahlkämpfen der verschiedenen Parteien“, betonte Gerhard J. Herndl, der stellvertretende Leiter des Forschungsnetzwerkes Umwelt der Universität Wien. Umso wichtiger sei es, als UmweltwissenschafterIn auch Medien-Kompetenz aufzubauen. „Wenn wir das Bewusstsein für die globalen Herausforderungen wie den Klimawandel in der Öffentlichkeit schärfen wollen, brauchen wir die Medien als Vermittler“, so der Vize-Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften. © Walter Skokanitsch

„Wissenschaft war nie nur Selbstzweck, sondern dient der Gesellschaft.“ Bianca Lindorfer vom DoktorandInnezentrum ergänzte aber auch, dass die Medienarbeit in Bezug auf die Karrierewege und Sichtbarkeit der WissenschafterInnen selbst sehr wichtig ist. Auch die Forschungsförderung würde zunehmend Wert auf Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer legen.

Doch: „Sie wurden zur Wissenschafterin / zum Wissenschafter ausgebildet. Über die eigene Forschung in den Medien zu sprechen, ist für viele NachwuchsforscherInnen eine Herausforderung“, richtete sich Lindorfer an die TeilnehmerInnen. Vor diesem Hintergrund seien Angebote wie dieser Workshop besonders wichtig. © Universität Wien/ ESRN

Welche Services im Bereich Public Relations und Wissensvermittlung die Universität Wien anbietet, erklärte Veronika Schallhart, die stellvertretende Leiterin der DLE Öffentlichkeitarbeit der Universität Wien. © Universität Wien/ ESRN

Die Ö1-Wissenschaftsredakteurin Marlene Nowotny verwies auf die journalistische Sichtweise. Demnach zeichneten sich WissenschafterInnen nicht nur durch große Fachkenntnis aus, sondern oft auch durch die Liebe zu Fremdwörtern und zum Detail: „Von der journalistischen Seite aus betrachtet kann dies manchmal schwierig sein“, lächelte sie. „Das Verhältnis von JournalistInnen und WissenschafterInnen ist kompliziert“, so Nowotny, aber: Je mehr WissenschafterInnen über die Regeln der Medien wissen, desto mehr können sie auch beeinflussen, was die Medien veröffentlichen. © Walter Skokanitsch

Wichtig sei es, dass die WissenschafterInnen und JournalistInnen eine gemeinsame Sprache finden, betonte die freie Journalistin und Gestalterin von Wissenschaftsfilmen Nora Gau. Doch das gelinge beileibe nicht immer, Missverständnisse und Frustration könnten die Folge sein. Um das zu vermeiden, seien JournalistInnen gefordert, klar zu kommunizieren, was sie benötigen. Umgekehrt müssten auch die WissenschafterInnen Kompromisse schließen, um in der Öffentlichkeit verstanden zu werden. © Walter Skokanitsch

Markus Mooslechner, Journalist und Produzent bei den Terra Mater Factual Studios, schlug vor, weniger Details über die eigene Forschung zu kommunizieren, sondern nicht davor zurückzuschrecken, auch ganz persönliche Stories zu erzählen, die auch die menschliche Seite der Wissenschaft zeigen: „Wir sollten die Botschaft verbreiten, dass Wissenschaft gut ist, dass Wissenschaft wichtig ist und dass wir Wissenschaft brauchen!“ Diese Botschaft sei vor allem auch in der derzeitigen politischen Situation eine zentrale. WissenschafterInnen sollten versuchen, „für den Rest der Welt eine Inspiration zu sein“. © Universität Wien/ ESRN

Medienkompetenz, Kommunikationsfähigkeiten und ganz praktische Tipps bei der Wissensvermittlung zwischen WissenschafterInnen und JournalistInnen trainierten die Workshop-TeilnehmerInnen in Kleingruppen. © Walter Skokanitsch

Beim anschließenden Round Table unter Moderation von Robert Brünjes (l.), Umweltsystemforscher der Universität Wien, erzählten die ExpertInnen auch persönliche amüsante Anekdoten über Missgeschicke im Kontakt mit den Medien. So berichtete der Meeresbiologe Gerhard J. Herndl über eine einmal erschienene Boulevard-Headline, wonach er mit seiner Forschung die Lösung des Klimawandels entdeckt hätte: „Schön wär’s“, so Herndl. © Walter Skokanitsch

Abgesehen von solchen Fehltritten hätten die WissenschafterInnen im Kontakt mit den Medien jedoch gute Karten: „Wir werden gehört, vor allem wenn wir uns auf Kernbotschaften konzentrieren“, so Gerhard J. Herndl. Gleichzeitig warnte der stellvertretende Leiter des Forschungsnetzwerkes Umwelt vor Skandalisierung und Übertreibung, um Aufmerksamkeit zu erregen: „Unsere Forschung, die Umweltforschung, steht derzeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, und wir sollten das ausnutzen, aber mit Vorsicht: Nicht alles ist gleich eine Katastrophe – wir müssen immer bei den Fakten bleiben!“ Sonst würde die Wissenschaft stark an Glaubwürdigkeit verlieren. © Walter Skokanitsch

Die teilnehmenden DoktorandInnen und Postdocs zeigten sich abschließend sehr zufrieden, betonten ihr Interesse an Weiterbildung in diesem Bereich … © Walter Skokanitsch

… und ließen den Abend bei Snacks und Networking auf der Sky Lounge der Universität Wien gemütlich ausklingen. © Walter Skokanitsch

Programme for Download

Dateigröße: 498 kB